| 惑星: 半径(km) 質量(kg) | 衛星: 半径(km) 質量(kg) | 半径比 |

| 地球: 6378 59.8×1023 | 月: 1738 73.5×1021 | 27.2% |

| 火星: 3397 6.43×1023 | 第1衛星 フォボス: 13 12.6×1015 | 0.4% |

| 木星: 71492 19.0×1026 | 第3衛星 ガニメデ: 2634 14.8×1022 | 3.7% |

| 土星: 60268 56.9×1025 | 第6衛星 タイタン: 2575 13.5×1022 | 4.3% |

| 天王星: 25559 87.3×1024 | 第3衛星 ティタニア: 789 34.8×1020 | 3.1% |

| 海王星: 24764 10.3×1025 | 第1衛星 トリトン: 1353 21.4×1021 | 5.5% |

|

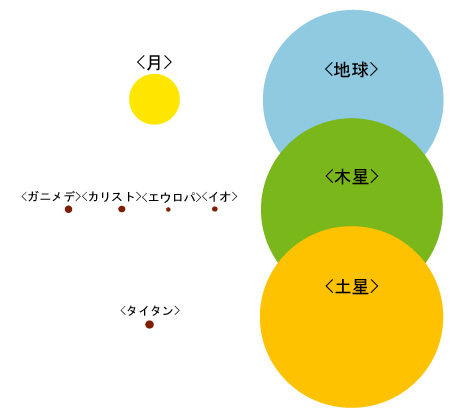

木星と土星の大きさを、地球と同じ大きさへと縮尺した。月は地球に対する比が、木星とその衛星の比、土星とその衛星の比よりも大きいことが見てとれる。 衛星の中心惑星の半径に対する比率は、 木星:ガニメデ=27:1 土星:タイタン=23:1 地球:月=3.7:1である。 |

|

|

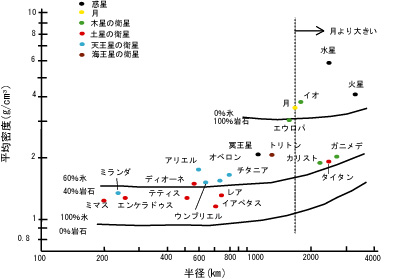

一般に平均密度が低いものほど衛星本体内部で氷の占める割合が大きく、密度が高くなるほど岩石の占める割合が大きくなる。 月は太陽系の衛星の中で5番目に大きく、密度は2番目に高い。 |

|

|

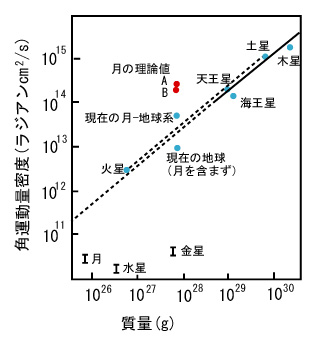

2. 地球はかつて速く回っていた。 現在、月は1年に約4cmの割合で、ゆっくりと地球から離れつつある。月が地球から離れつつあるということは、逆にいえば過去に月は地球にきわめて近かったに違いないことを意味する. ところで地球の自転と月の地球まわりの公転はお互いに深く結びついており(月と地球の関係)、地球の自転と月の公転を足した「地球−月系の全角運動量」は地球−月系の進化において保存されている(角運動量保存の法則解説・動画)。 そのため、かつて月が地球のすぐそばを回っていた時代、地球はもっと速く自転していたのである。計算によると、地球−月系の歴史の初期には、地球は約4時間(現在より6倍も速い)で自転していたことになる。これは他の地球型惑星の自転速度に比べてきわめて速い。 |

|

惑星の質量と惑星1g当たりの角運動量(以下ではこれを角運動量密度とよぶ)の関係をしめしている。この図によれば、木星、土星、天王星、海王星、火星に現在の月-地球系の角運動量密度はほぼ、惑星質量の5/6乗に比例していることがわかる。しかし、月-地球系はこの関係よりも大きな角運動量をもっており、角運動量を与える何らかの過程があったと考えられる。 一方A, Bは地球が分裂するために必要な角運動量密度を示す (A: Wise 1969 のモデル; B: 分裂のための最小角運動量密度)。 分裂説の要求する角運動量は、少なくとも現在の月-地球系の持っている角運動量の2倍 になる。 |

|

月の物理的特徴

- 大きさ・角運動量 -

月の物理的特徴

- 大きさ・角運動量 -